当前位置: /首页 /新闻中心 /新闻动态 /正文

为加快推进建设扎根中国大地的世界一流大学,面向健康中国的发展目标,坚定不移地实施优势医工战略、推动医工交叉融合,科学技术研究院和医工交叉创新研究院特设置医工卓越创新计划项目。本着“公开、公平、公正、择优”的原则,根据评审结果综合排序,2020年度医工卓越创新计划项目共入选16项,北京市生物医学工程高精尖创新中心共6位老师获得此项资助。

具体项目为便捷式高通量病原体核酸快速检测仪(常凌乾)、新型冠状病毒B细胞和T细胞表位肽疫苗研发(张靖)、可视化新冠病毒核酸和抗体定性及定量快速检测系统研发(于健)、呼吸道疾病的贴片式医疗监护系统(石波璟)、远程气管插管连续型机器人设计与力觉柔顺控制研究(郭江真)、新冠病毒Spike蛋白与人类ACE2蛋白作用机制的理论研究(李林)。

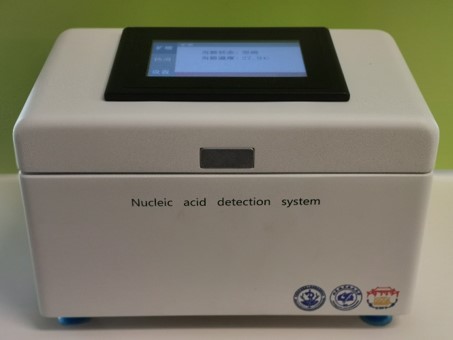

一、便捷式高通量病原体核酸快速检测仪(常凌乾)

面对全球新冠病毒感染肺炎疫情大流行形势,广泛场景下的病毒和其他病原体快速现场检测是当务之急。但现有的病毒检测技术很难全面满足快速现场的需求。例如,病毒核酸PCR检测设备成本高,且检测时间较长,多应用于定点和大型医院;血清抗体试纸条法,虽然检测时间快(15分钟),但灵敏度较低,仅适应于大规模初筛,不能作为独立判定依据;基于微流控和闭合环境的恒温扩增检测设备大多采用复杂微流道进行核酸提取和扩增,失去了恒温扩增法‘低成本、便捷’的应用优势。本课题面向广泛场景下的新冠病毒及其他常见病原体的快速检测需求,如社区、乡村卫生站、机场、车站、家庭等,基于团队前期与华西医院联合攻关的研究基础,拟设计和研发一种高通量(128样本/芯片,或同时检测1~16种不同病原体,包括疟疾、结核等)、高灵敏度、低成本的病原体核酸快速便捷式检测仪,依托前期已研发的新型高通量微孔阵列核酸扩增检测芯片,采用恒温扩增原理和锥形微孔反应池,针对新冠病毒,对ORF/N/E三个基因位点,在同一芯片上平行同时开展多核酸样本检测,并设计内源控制,判断是否为人源基因或污染物,从而进一步提高检测灵敏度和特异性。微孔阵列芯片采用激光刻蚀制备,实现成本低(10元/片)。检测仪在25分钟内完成核酸识别扩增和检测,最低检测限达300 拷贝/毫升,相比其他快速检测技术,具有显著优势,并达到注册申报要求。

图1 病原体快速检测便携式设备

图2 病原体快速检测便携式设备

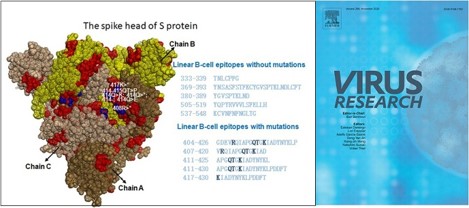

二、新型冠状病毒B细胞和T细胞表位肽疫苗研发(张靖)

新型冠状病毒(SARS-CoV-2)已造成人类大规模感染和死亡,目前采取的管理措施是强制性的隔离以及物理防护,有效的干预措施仍然缺乏。虽然最近有采用第一代疫苗技术的新冠病毒灭活疫苗、第三代疫苗技术的腺病毒载体疫苗和mRNA疫苗在三期临床,但是还没有有效的针对新冠病毒的表位肽疫苗。由于多肽疫苗是人工合成的,合成相对简单,不存在第一代疫苗的毒力回升或灭活不全的问题,不存在第二代疫苗免疫时间短的问题,也不存在第三代疫苗可能引起自身免疫反应、容易被血浆和组织中的核糖核酸酶降解等问题,是目前最前沿的疫苗研究领域。但是表位肽缺乏足够的免疫原性,很难像蛋白质抗原那样诱导集体的多种免疫反应;而且B细胞表位和T细胞抗原表位很难发挥协同作用;缺乏足够多的B细胞抗原表位的刺激。为了开发有效的表位肽疫苗,申请人将使用免疫信息学的方法和文献挖掘方法构建针对新冠病毒的全面B细胞和T淋巴细胞表位肽库,开发多肽免疫原性评估、T淋巴细胞表位肽与TCR结合亲和力算法、毒性评估综合分析框架,准确评估所有可能的B细胞和T淋巴细胞表位肽,并进行体外实验,免疫小鼠实验。

图3 新型冠状病毒B细胞和T细胞表位肽疫苗研发

三、可视化新冠病毒核酸和抗体定性及定量快速检测系统研发(于健)

核酸联合抗体检测可显著提高新冠病毒感染的准确率,本项目旨在研发一种可实现新冠病毒核酸和抗体可视化定性和定量精准快速检测系统:(1)核酸检测方面,本项目将采用环介导等温核酸扩增技术对新冠病毒核酸进行有效扩增。申请人前期工作已开发了一种非荧光的染色染料,其反应前颜色为紫红色,反应后的阳性结果为荧光绿色,颜色对比鲜明,肉眼即可完成判读。本项目拟采用微流控芯片法,其多通道设计可同时检测多个指标,并且通过试剂预埋,可减少使用者操作步骤,避免潜在的交叉污染。同时,配套建立简易化病原体核酸快速提取方法。(2)抗体检测方面,申请人拟研发基于纳米碳微球免疫层析技术的第二代低成本环保型新冠抗体快速检测卡片。本项目的实施,可开发出具有结果准确、操作简单、灵敏度高、稳定性好、重复性好、检测快速、成本便宜等优点的,可实现肉眼可视化定性分析的微流控新冠病毒核酸检测芯片和新冠病毒抗体检测卡片。此外,本项目还将研发一款微型便携式智能定量分析仪,同时兼容核酸检测芯片和抗体检测卡片,对其可视化定性检测结果进行数据采集,实现新冠病毒核酸和抗体的定量检测,以满足不同场景的检测需求。

图4 可视化新冠病毒核酸和抗体定性及定量快速检测

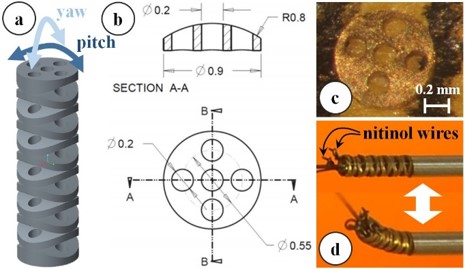

四、远程气管插管连续型机器人设计与力觉柔顺控制研究(郭江真)

本项目旨在研究可远程辅助医生实施气管插管的连续型机器人,并基于FBG传感器研究机器人的力觉反馈和柔顺控制方法,为医生提供更安全的插管环境和方法,有效降低医生的暴露感染风险,保障医疗团队的安全和救治能力,作为对新型冠状病毒肺炎等呼吸道传染病治疗方法的有益补充,也可为远程诊疗提供理论和设备支撑。

研究内容:

1)气管插管连续型机器人设计;

2)连续型机器人力觉反馈与远程柔顺控制;

预期成果:

1)技术成果:形成气管插管辅助连续型机器人设计及远程柔顺控制技术,推动机器人辅助远程气管插管医学临床研究;

2)硬件成果:完成气管插管连续型机器人样机1台,远程控制器1套;

3)论文及专利:发表学术论文4篇以上,其中SCI论文不少于1篇;申请发明专利1项,软件著作权1项;

4)国际交流:参加ICRA、IROS、BioRob等医疗机器人知名国际会议1次;

图5 连续性机器人

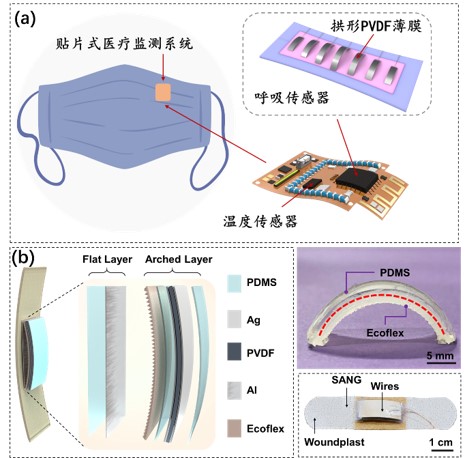

五、呼吸道疾病的贴片式医疗监护系统(石波璟)

呼吸信号的实时监测对于诊断呼吸道疾病以及预防呼吸道传染病(如新型冠状病毒肺炎)具有重要意义。医院使用的传统呼吸监测装备体积庞大不便于携带,且价格昂贵,不利于呼吸道疾病的日常监测。因此,研发小型化、便携式的呼吸监测装置具有重要的科研与临床价值。本项目基于压电高分子薄膜(PVDF)制备可灵敏感知呼吸气流的自驱动传感器,并利用柔性电子技术将其与温度传感器、数据采集及无线信号传输电路进行整合,构建呼吸道疾病的贴片式医疗监护系统。该系统可贴附于口罩表面,所采集到的呼吸与体温信息可发送到智能手机上,内置的人工智能算法对呼吸及体温信号进行分析,可实现呼吸道疾病的实时监测及预诊断。该系统可为新型突发传染疾病防控提供精准个体监测数据和流行病学信息,为避免疫情大范围扩散发挥关键作用。

图6(a)呼吸道疾病的贴片式医疗监护系统结构图。(b)研究基础:柔性自成拱传感器,可将生理小信号(如桡动脉搏)直接转化为电信号,实现自驱动超灵敏传感。

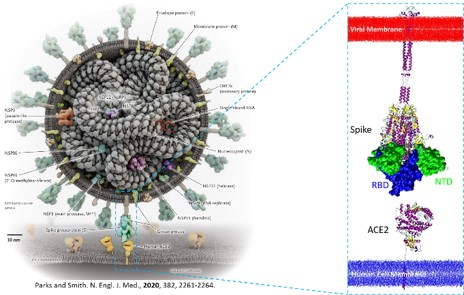

六、新冠病毒Spike蛋白与人类ACE2蛋白作用机制的理论研究(李林)

新冠病毒Spike蛋白与人类ACE2蛋白作用机制的理论研究 本项目主要依托分子模拟方法实现:(1)揭示ACE2蛋白的聚集动力学,以及决定Spike蛋白与ACE2蛋白结合强度的关键位点;(2)筛选特异性结合这些关键位点的中药小分子,促进中药和现代医学的融合。研究内容包括:(1)基于粗粒化分子动力学模拟探究ACE2蛋白的聚集动力学;(2)基于粗粒化/全原子分子动力学模拟探究Spike蛋白与ACE2的结合过程,揭示RBD、NTD结构域的关键作用以及关键氨基酸位点;(3)结合第二点得到的信息,并用基于探针的全原子分子动力学模拟识别Spike蛋白和ACE2蛋白表面小分子最佳的结合位点;(4)基于第三点获得的结合位点,运用Autodock Vina和EADock/SwissDock进行中药小分子的筛选,并用分子动力学模拟和MM/PBSA自由能计算方法加以验证。预期在Spike蛋白和ACE2蛋白作用机制、蛋白表面药物靶点的深度优化、中药小分子候选药物的筛选等方面取得基础理论进展,为新冠药物的研发奠定基础。

图7 新冠病毒Spike蛋白与人类ACE2蛋白作用机制