当前位置: /首页 /新闻中心 /新闻动态 /正文

新型冠状病毒疫情发生以来,习近平总书记多次提出,战胜疫病离不开科技支撑,要把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫任务,综合多学科力量,统一领导、协同推进,在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度,尽快攻克疫情防控的重点难点问题,为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。

生物医学工程高精尖中心高度重视,主动作为、积极组织协同优秀科研队伍,充分发挥高精尖中心在生物力学、生物信息学、微纳生物芯片、生物技术药物等领域的学科交叉和人才队伍优势,在新冠病毒快速核酸检测技术、新冠病毒B细胞和T淋巴细胞表位鉴定、靶向2019新型冠状病毒的单抗药物快速研发、国产便携式人工心肺(ECMO)研发进行科研攻关,目前已取得显著进展。

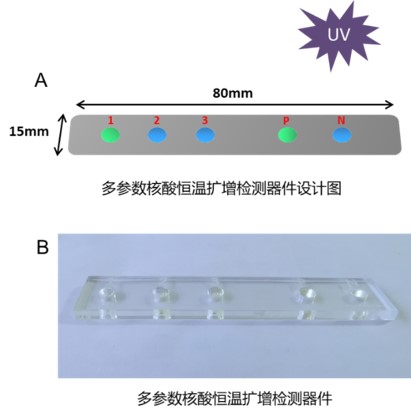

新冠病毒快速核酸检测技术

新冠病毒肺炎疫情爆发初期,最突出的问题之一是,快速增长的大量疑似患者、无症状感染者等,而现有的检测试剂盒和检测仪器储备严重不足,同时在患者检测‘假阴性’特异性较差。如何设计和制备快速、低成本、简易适用的患者核酸检测芯片,进一步提升准确率和‘假阴性’特异性,是实现疫情防控和诊治工作最关键的一环。

为此,生物医学工程高精尖创新中心常凌乾教授与华西医院实验医学科耿佳教授医工交叉紧密合作,于1月29日起共同承担四川省科技厅新冠病毒感染肺炎疫情联防联控紧急科研攻关项目,常凌乾团队主要负责新冠病毒快速核酸检测芯片研制。

针对新冠肺炎病毒的快速精准检测需求,用两周时间成功研制出快速、高灵敏度的多参数新型核酸检测芯片,以核酸恒温扩增检测技术为关键技术,结合多参数检测微孔器件,同时开展新型冠状病毒快速核酸检测、患者快速筛查模型构建等相关检测技术研究。

相比市面现有技术,该芯片在新冠病毒检测中具有优势:快速检出(<60分钟)、阳性检出准确率(>90%)、假阴性特异性(<10%)、操作简便、结果裸眼读取、成本低廉(2元/片),目前已提交有关单位开展临床测试,并进入注册申报和体系考核阶段。

该芯片不仅为新型冠状病毒的即时快速检测提供了高效的工具和技术手段,还可以推广应用于其他多种病毒、细菌的检测和研究,有望为传染性流行病的检测提供传感器技术及系统解决方案新手段。

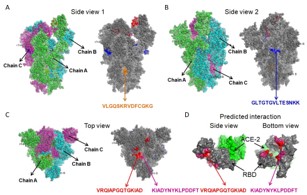

新冠病毒B细胞和T淋巴细胞表位鉴定

B细胞和T淋巴细胞表位多肽疫苗在开发速度、安全性方面有着传统疫苗无法比拟的巨大优势。为了开发新冠病毒疫苗,生物医学工程高精尖创新中心海外高层次人才特聘研究员张靖教授和樊瑜波教授课题组,针对新冠病毒棘突蛋白成功鉴定了新冠病毒B细胞和T淋巴细胞表位。

图2 A.B.位于棘突蛋白‘树干’上的B细胞表位;

C.位于棘突蛋白冠上的B细胞表位;

D.位于棘突蛋白RBD与ACE-2结合区域的B细胞表位;

B细胞抗体产生的体液性免疫和T淋巴细胞产生的细胞免疫是非常重要的有效免疫。人类感染新冠病毒后,虽然人体能够产生抗病毒的免疫响应,但只有中和抗体才能够完全地阻断病毒进入人体细胞,抗体与病毒结合的位置无疑会强烈地影响人体制造中和抗体的能力。棘突蛋白(Spike protein,又称为S蛋白)位于新冠病毒(SARS-CoV-2)的表面,通过与ACE-2受体结合侵入感染人体。因此,研究清楚是否在新冠病毒棘突蛋白与人ACE2受体的结合区域附近有潜在的抗体结合位置,即B细胞表位十分重要。针对新冠病毒的棘突蛋白(S蛋白),使用机器学习和免疫信息学的方法,课题组成功鉴定了新冠病毒B细胞和T淋巴细胞表位。通过研究S蛋白与ACE-2受体的结合,鉴定出最有潜力的B细胞表位。

图3 bioRxiv上的预印版

由T淋巴细胞产生的细胞免疫也是非常重要的免疫。课题组从新冠病毒棘突蛋白上鉴定出了T淋巴细胞表位,并通过蛋白3D结构研究了它们与HLA蛋白的互作情况。此外还对表位的抗原性、亲水性、疏水性、生理化学特性以及过敏性、毒性和酶消化稳定性进行了系统地评估。课题组通过研究新冠病毒棘突蛋白的突变规律,发现鉴定出来的B细胞和T淋巴细胞表位进化上极为保守,没有突变发生。

课题组鉴定出来的B细胞和T淋巴细胞表位将对阻断病毒的B细胞表位多肽疫苗,和具有清除病毒能力的T淋巴细胞表位多肽疫苗的开发有重要作用。目前,课题组正在进行细胞实验;接下来,将进行动物实验和临床实验来充分验证多肽疫苗的抗原性、有效性和安全性。

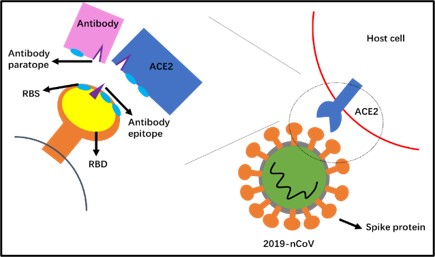

靶向2019新型冠状病毒的单抗药物研发

在新型冠状病毒肺炎患者的临床治疗过程中,利用新冠肺炎康复者血浆救治重症患者被证明具有良好的疗效,显示出靶向新冠病毒的中和抗体药物在新冠病毒肺炎治疗方面的巨大潜力。

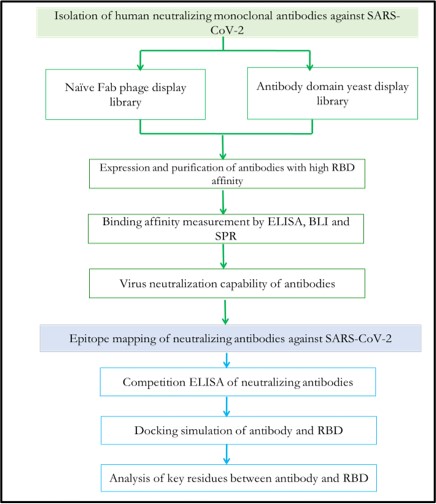

基于此,生物医学工程高精尖中心于健教授、樊瑜波教授团队面对疫情迅速做出反应,首次借助人工智能技术分析了新冠病毒表面的刺突蛋白与目的细胞表面互作蛋白的潜在结合位点,进而针对这些位点实施单抗隆抗体药物筛选,最终阻断新冠病毒侵染目的细胞的能力。同时,为确保抗体筛选工作的顺利进行,该团队设计了缜密合理的抗体药物筛选路线。

图4 2019新冠病毒中和抗体作用机制示意图

图5 抗体筛选技术路线图

目前团队已成功搭建了大容量非免疫全人源抗体噬菌体展示库(>1010)。同时,对新型冠状病毒的棘突蛋白基因进行了密码子优化,并构建了该基因的真核表达载体,经过多轮优化,成功表达和纯化棘突蛋白,可用于筛选可阻断病毒与宿主细胞结合的新型全人源中和性单克隆抗体,目前筛选工作已取得较大进展,将为2019新型冠状病毒肺炎的临床治疗提供新手段,并为未来可能发生的重大突发传染病的单克隆药物快速开发积累经验。

国产便携式人工心肺(ECMO)研发

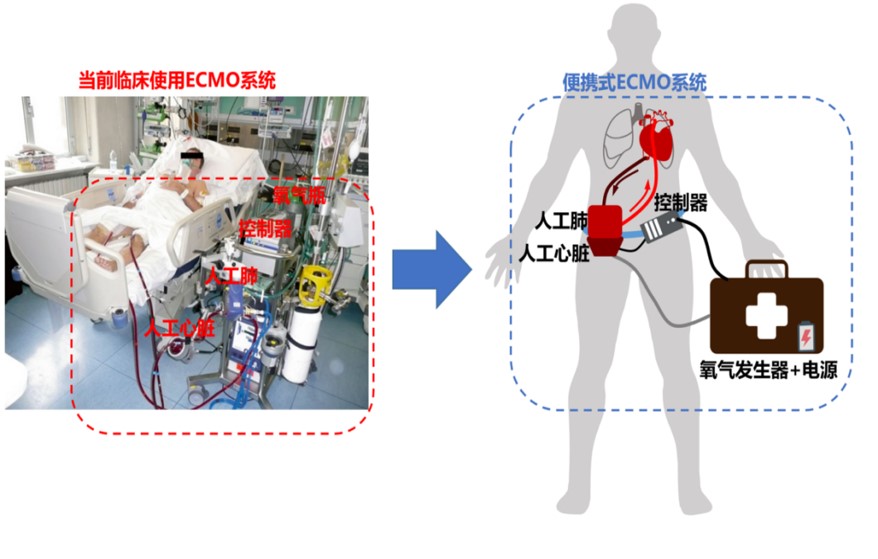

人工心肺/体外膜肺氧合(ECMO)是肺功能严重损伤引起急性呼吸窘迫综合征(ARDS)和呼吸衰竭重症患者最核心治疗手段,在此次新型冠状病毒肺炎重症患者救治中起到至关重要的作用。人工心肺ECMO装置属于高端医疗器械,其研发涉及力学、材料、生物医学、机械、控制等多个学科,需要大量的交叉学科研究经验积累,研发难度大。目前国内ECMO研发能力薄弱,临床所用ECMO均为进口产品,价格昂贵(300万左右一套系统),患者负担重,数量极少(中国内地仅400套左右),远不能满足这次新型冠状病毒肺炎重症患者的救治需求。

同时,国际上现有 ECMO 装置均存在严重并发症风险高、装置使用不便等缺点,以致临床实践中只有在病情发展到其他手段均被证明无效后才予使用,但此时患者整体状态已经很差,往往已回天无力。

在此次新型冠状病毒疫情中,在生物医学工程高精尖创新中心樊瑜波、邓小燕教授指导下,医工百人陈增胜副教授联合不同学科背景的青年学者(血流动力学,生物流变学,生物传感器,生物材料,医学,机械工程、机电控制) 组建ECMO研发团队,针对现有临床ECMO装置构造和性能缺陷,开展科研攻关,研发国产新一代便携式ECMO系统。

目前该团队正在搭建自主便携式ECMO研发中高度一体化系统集成,血流动力学构型设计、智能自控制系统研发、生理和血流动力学指标实时监测传感器设计、中空纤维膜表面抗血栓处理等平台和进行ECMO核心部件血泵/人工心脏和氧合器/膜肺的结构设计及血流动力学优化工作,研究成果已撰写多项相关专利。同时该团队正准备与国内相关医疗器械企业合作,加速自主便携式ECMO系统研制和产业化进程,预计在1年内完成具有自主知识产权的核心技术开发和样机制作、2年内完成大动物实验、3年内进入临床试验,并申请产品注册。

图6 正在研发的便携式人工肺示(右图)与目前临床人工心肺(左图)对比示意图

目前该研发小组已搭建ECMO研发构型设计和血流动力学优化平台,正在进行ECMO核心部件人工心脏(血泵)和人工肺(氧合器)的结构设计和血流动力学优化,相关研究成果已发表在美国人工器官旗舰期刊ASAIO Journal上,撰写近10项发明专利。目前该课题组已主持省部级重点研发计划项目“微创介入式导管人工心脏”,该 “导管人工心脏”具有能快速置入体内的优势,是用来抢救新型冠状病毒及相关传染病引起的急性心肺衰竭患者的重要医疗仪器。

和现有临床ECMO系统相比,该团队正在研发的便携式ECMO系统高度集成、成本可控、轻巧方便、患者可穿戴并能自主下床活动。这一系统在医院心外科和呼吸科大量推广后,可缓解肺炎重症患者救治中高端医疗器械严重缺乏的现状,并可作为核心手段为重症监护、手术中体外循环辅助、心肺手术后休克、危重患者、战场重伤员安全高效转移等提供一体化救治解决方案。